журнал международного права и международных отношений 2015 — № 4

международные экономические отношения

Модель интеграции Европейского союза

Елена Семак, Екатерина Кумец

Автор:

Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. — кандидат экономических наук, доцент кафедры международных экономических отношений факультета международных отношений Белорусского государственного университета

Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. — студент специальности «Мировая экономика» факультета международных отношений Белорусского государственного университета

Рецензенты:

Шмарловская Галина Александровна — доктор экономических наук, профессор, декан факультета международных экономических отношений Белорусского государственного экономического университета

Юрова Наталья Вячеславовна — кандидат экономических наук, доцент кафедры международных экономических отношений факультета международных отношений Белорусского государственного университета

Данная статья посвящена характеристике моделей экономической интеграции и их эффективности в зависимости от экономических, институциональных и политических условий. Рассматриваются понятия формальных и неформальных моделей экономической интеграции, внутренней и транснациональной интеграции, характеризуются состояние и перспективы формальной модели интеграции Европейского союза, влияния интеграционных процессов расширения и углубления интеграции на экономическое развитие стран — членов Сообщества.

От интеграции сейчас во многом зависит будущее экономическое благополучие и совместное устойчивое развитие стран и народов, а в случае просчета при протекании этого процесса последствием может стать значительное ухудшение экономического сотрудничества между странами. Отсюда растущий исследовательский интерес к данному явлению.

В настоящее время перед многими интеграционными группировками стоит вопрос, по какому пути развития пойдет регион в дальнейшем ― углубления интеграции, т. е. создания наднациональных норм и институтов, унификации законодательства и национальных органов, или расширения интеграции как принятия новых членов в интеграционную группировку при сохранении текущей степени развития общего рынка и движения ресурсов.

Понятно, что в силу территориальных, экономических и институциональных различий невозможно отождествлять проблемы интеграции экономического пространства, к примеру, ЕС и США. Но с теоретической точки зрения важно не просто определить эти различия, а указать, какие конкретно механизмы принятия решений внутри отдельных стран приводят к отличным (или схожим) результатам в сравнении с международной интеграцией. А это, в свою очередь, обусловливает необходимость соответствующей структуризации типологии моделей интеграции, из чего вытекает актуальность темы данной статьи.

Проблематика региональной экономической интеграции и ее моделей рассматривается в работах А. Алезине [13], П. Болтона [14], С. Хоффмана [18], Р. Кеохана [21] и др. Проблемы теории региональной экономической интеграции и регионального взаимодействия на постсоветском пространстве были подробно исследованы в работах О. Буториной [1], Р. Гринберга [3], М. Стержневой [10], Н. Шумского [11; 12] и др.

Модель экономической интеграции — это определенная система, которая включает в себя описание развития, закономерностей и механизмов интеграционных процессов между определенными странами или регионами.

Подходов к выявлению подобных моделей существует почти столько же, сколько и авторов, но единой классификации или описания моделей экономической интеграции до сих пор нет. Поэтому в рамках данной статьи предпринята попытка собрать и систематизировать основные подходы для проведения расчетов и формулирования определенных выводов.

Так как модель интеграции может пониматься как пример интеграционных процессов в конкретном регионе, то и классифицировать имеющиеся модели можно в первую очередь в зависимости от региона следующим образом:

1) модель североамериканской интеграции;

2) модель участия в общеевропейской интеграции;

3) азиатская модель региональной интеграции;

4) формат интеграции стран Восточной Азии;

5) модель регионализации Латинской Америки;

6) модель евразийской интеграции;

7) модель развития международных отношений в Азиатско-Тихоокеанском регионе;

8) модель трансконтинентального сотрудничества динамично развивающихся экономик;

9) модели интеграции арабского мира;

10) модель развития тюркской интеграции;

11) модель интеграции африканского континента [9, с. 3—5].

Следует отметить, что основными двигателями интеграционных процессов могут выступать как решения, принимаемые на наднациональном уровне правительствами стран — участниц интеграционного объединения, так и внутрирегиональное экономическое сотрудничество на уровне отраслей, предприятий и корпораций. Отсюда многие исследователи, например В. Уоллес, указывают на различие между формальной и неформальной интеграцией. Формальная интеграция, по В. Уоллесу, — это результат преднамеренных политических действий. Она включает, например, создание институтов, разработку экономической политики или законодательства. Неформальная интеграция относится к процессу, который имеет эффективные последствия без официального авторитетного вмешательства [25, p. 9—11]. Здесь четко просматривается связь с новой институциональной теорией — именно задействованные институты выступают теми факторами, на основе которых мы проводим разграничение между формальной и неформальной интеграцией.

С точки зрения институтов, способствующих интеграционным процессам, региональное интеграционное объединение может формироваться или правительствами и государственными органами власти стран-участниц, или частными лицами, такими, например, как корпорации. Соответственно, система власти может описывать отношения либо государств, либо негосударственных структур. Тогда, по мнению А. Либмана, упрощенно можно сформировать шесть моделей интеграции (представлены в табл. 1), связанных с выделением того или иного ведущего игрока и конфигурации системы власти [8, с. 30].

Таблица 1

Типология моделей экономической интеграции

И с т о ч н и к: [8, с. 31, табл. 1].

В трех моделях «Территориальные органы публичной власти» основную роль играет государство; в остальных — негосударственные игроки. Следовательно, можно рассматривать формальные и неформальные (или корпоративные) модели интеграции. Можно также именовать первые три модели «интеграцией сверху», а последние три «интеграцией снизу», или «консолидацией». Модель корпоративной интеграции предполагает систему взаимосвязей, возникающих в рамках межгосударственного внутрифирменного пространства, где свободно перемещаются товары, рабочая сила, капитал [4, с. 49]. Таким образом, модели межправительственных договоров, доминирующего участника и общего центра будут представлять собой модели формальной интеграции, а модели неформальной торговли, корпоративного взаимодействия и негосударственного права — модели неформальной интеграции.

Охарактеризовать кратко каждую из моделей можно следующим образом:

― модель межправительственных договоров: интеграция инициируется органами власти отдельных территорий на основе договоренностей;

― модель доминирующего участника: правительство ведущей страны принуждает остальных игроков экономическими и политическими методами к интеграции;

― модель общего центра: сформированный надгосударственный орган (центральное правительство) интегрирует все страны, наделяясь определенной юрисдикцией;

― модель неформальной торговли: неформальные сети предпринимателей и торговцев вместо крупных корпораций интегрируют территории, хотя нередко работают в «теневой» экономике;

― модель корпоративного взаимодействия: крупные корпоративные структуры интегрируют регионы через свои производственные сети;

― модель негосударственного права: основу для интеграции составляют общие правила игры, сознательно генерируемые конкретным внегосударственным игроком для организации экономического взаимодействия между отдельными территориями [8, с. 31—32].

Формальная интеграция не обязательно всегда предшествует неформальной интеграции; в некоторых ситуациях сотрудничество негосударственных субъектов также может создать давление для углубления процесса формальной интеграции [17, p. 6]. В формальной интеграции государство стоит во главе процесса, в то время как в неформальной преобладают негосударственные акторы. Комбинируя различные характеристики и формы интеграции, можно выявить весьма различающиеся между собой виды интеграционных процессов. Это также означает, что конечные состояния данных процессов не обязательно похожи в различных моделях. Например, последним этапом формальной экономической интеграции может быть создание валютного союза, но в неформальной сфере субъекты частного сектора после этого все еще могут продолжать строить более тесные кооперационные связи между собой.

Формальные модели, которые приводятся в международных теоретических трудах, могут быть разделены на две группы. Различие данных групп состоит в способах поддержания постоянного уровня положительных эффектов интеграции: выбор между углублением интеграции в рамках существующего региона или принятием новых членов в группировку при ее текущих интеграционных параметрах. Первая группа включает в себя модели, ориентированные на поддержание положительных эффектов интеграции на одном уровне за счет постоянного расширения или сочетания расширения интеграции с углублением. Вторая группа основывается на том, что большое количество членов затрудняет поддержание коллективной деятельности в рамках региона и производство общественных благ, т. е. поддерживает идею углубления интеграции только в рамках уже сформированного региона [20, p. 649].

Представители первой группы Э. Даунс, М. Роке и Д. Барсум приводят пространственную избирательную модель, согласно которой более глубокая интеграция возможна, когда отстающие страны-члены принимаются в группировку последовательно, но только после того, как они дошли в своем развитии до принципа многосторонних отношений [см.: 20, p. 650]. Если отстающие государства слишком быстро принимаются в региональную группировку, они могут блокировать многосторонние усилия других, нарушая баланс между глубиной сотрудничества и расширением региона.

Основываясь на несколько ином подходе, Т. Гиллиган использует пространственную модель переговоров, чтобы описать ту же проблему более точно [см.: 20, p. 650]. Он отмечает, что эмпирически компромисс между углублением и расширением проявляется не сразу и объясняет расхождение между эмпирическими данными и существующими формальными моделями, утверждая, что компромисс между

углублением и расширением исчезает после того, как странам-участницам разрешается дифференцировать политики. Проблема выбора будет существовать, если все члены группировки вынуждены проводить ту же политику, дифференциация же политики позволяет как расширять, так и углублять интеграцию. Однако модель Т. Гиллигана противоречит теории игроков интеграции как ее движущих сил, согласно которой дифференциация политик, напротив, препятствует углублению интеграции, потому что таким образом ослабляет ее ядро.

Примером работ последователей второй группы моделей является позиция Р. Стоуна, Б. Сланчева [см.: 20, p. 650]. В их модели государства, осуществляющие взносы на общественные интересы, и размер их взноса определяются странами — двигателями интеграции или ядром региональной группировки. Государства, которым не было предложено внести свой вклад (не участвующие в новом этапе интеграции), по-прежнему могут получить выгоду от общественного блага и членства.

В их модели в общем смысле компромисс между углублением и расширением присутствует, но чем больше однородность участников по размеру, тем меньше его значение. Модель, таким образом, предполагает, что пользоваться благами, производимыми участниками объединения, могут и не его участники (например, соседям ЕС пойдет на пользу, если члены решат сократить выбросы парниковых газов). Однако вероятность выгоды для нечленов региональная группировка может исключить. Данная модель также опирается на то, что предложение о вступлении вносится странами — двигателями интеграции.

Европейская литература по углублению и расширению ЕС носит более эмпирический характер. Она также содержит множество противоречивых утверждений. Некоторые сторонники европейской интеграции утверждают, что расширение и углубление идут рука об руку. Большинство наблюдателей, однако, настроены более скептически. Как резюмирует Р. Поллак, до расширения ЕС в 2004 и 2007 гг. было сделано множество прогнозов, что увеличение участников ЕС будет затруднять переговоры по законодательным вопросам, тем самым замедляя принятие общих законов и, следовательно, способность Союза решать важные проблемы [см.: 20, p. 651]. Р. Циммер и др. предсказывал обострение конфликта по бюджету ЕС в результате восточного расширения, учитывая растущий разрыв между суммой чистых вкладчиков и чистых получателей [см.: 20, p. 651]. Следует отметить, что его прогноз оправдался: на сегодняшний день в ЕС существует проблема нетто-вкладчиков и нетто-получателей, что тормозит принятие Комиссией плана бюджета на год и 7-летних рамок [6, с. 35]. Другое положение (П. Тейлор) в европейской литературе в поддержку идеи, что расширение интеграции препятствует ее углублению, указывает на то, что при вынесении общих решений государства-члены вследствие того, что их интересы не были учтены, теряют желание далее следовать общей политике региона [22, p. 100]. (Еще предваряя текущую ситуацию, когда Франция закрыла границу для мигрантов, а Австрия и Швейцария отказывали беженцам во въезде, устав в одиночку бороться с наплывом мигрантов, премьер-министр Италии заявил, что Италия будет самостоятельно решать эту проблему, но только в этом случае поражение потерпит сама идея единой Европы.)

С позиции институциональной теории расширение членства в интеграционном объединении имеет несколько последствий для глубины и объема организации, в зависимости от предпочтений новых членов.

В ситуации, когда предпочтения и цели интеграции новых членов основываются на принципах, уже имеющихся у старых участников, расширение не будет препятствовать дальнейшему углублению. В противном случае добавление новых членов будет препятствовать углублению интеграции, даже если изначально эти принципы и цели не отличались, потому, что могут возникнуть противоречия по новым аспектам, что будет затруднять принятие общих решений.

В то же время принятие новых членов может облегчить шаги к мажоритарной форме принятия решений. Кроме того, институциональные изменения, которые способствуют углублению интеграции, могут произойти еще до их присоединения, в ожидании их грядущего членства. Например, увеличение размера Совета ЕС приводит к дальнейшей институционализации, из-за чего Совет принимает форму, более свойственную законодательному органу, а не собранию, регулируемому нормами международной

дипломатии.

Степень, в которой расширение интеграционного региона повлияет на углубление интеграции, частично зависит от области политики. В числе таких вопросов, как справедливость и внутренние дела или общая внешняя политика и политика безопасности, где центральные (наднациональные) акторы играют меньшую роль, принятие новых членов, скорее всего, будет препятствовать углублению. В таких областях политики компромисс между расширением и углублением будет очевиден. В других областях, где центральные (наднациональные) субъекты, такие как комиссии и суды, имеют больше власти, компромисс будет слабее или вовсе отсутствует.

Так или иначе, несмотря на большое количество подходов, единое мнение о том, способствует расширение углублению интеграции или нет, еще не сформировано.

Участники интеграционных объединений, как правило, стоят перед выбором углубления или расширения интеграции, так как эти процессы не всегда дополняют друг друга. Углубление интеграции обозначает унификацию норм и институтов, в то время как расширение — принятие новых участников при сохранении существующего этапа интеграции. Если эти процессы протекают одновременно, то воспрепятствование расширения углублению интеграции будет зависеть от позиции и взглядов новых участников.

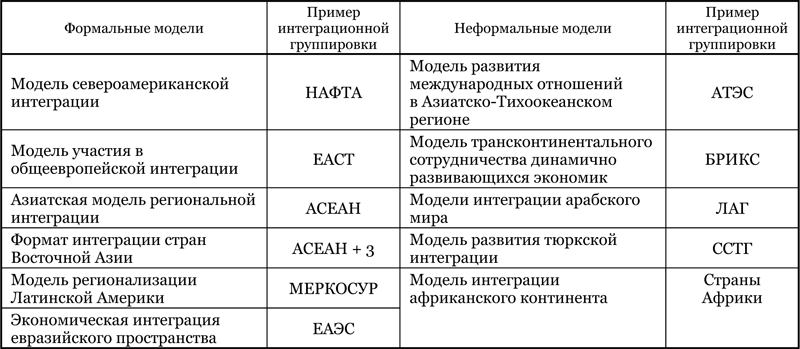

Cледует отметить, что в реальности нельзя выделить модели, которые обладают только признаками формальной интеграции, как нельзя указать региональные группировки, в которых неформальная интеграция не нашла бы подкрепление хотя бы в одном межстрановом договоре. Можно сказать, что мы относим те или иные модели интеграции к формальным или неформальным за счет преобладания в них формальных или неформальных институтов интеграции, что приводит к разделению моделей, классифицируемых по региональному признаку, на две большие группы (табл. 2).

Таблица 2

Разделение моделей региональной экономической интеграции на формальные и неформальные

И с т о ч н и к: собственная разработка на основе [9, c. 3—5; 7, с. 77].

Следует отметить, что разделение, приведенное в табл. 2, основывается на наиболее развитых примерах региональной экономической интеграции. Рассмотреть особенности всех моделей региональной экономической интеграции для более точного их разграничения на формальные и неформальные на основе каждого конкретного примера не представляется возможным в рамках одной статьи. Международный опыт построения моделей формальной интеграции будет далее подробнее рассмотрен на примере ЕС. Кроме того, чтобы можно было сделать вывод о внутренних и внешних эффектах экономической интеграции, возникающих при формировании экономических блоков, и сравнить эти показатели в формальной и неформальной модели интеграции, будут использованы результаты построения гравитационных моделей общего равновесия. Такие модели используются для эконометрической оценки связи между внешней торговлей и экономическим ростом, оценки влияния внешней торговли на окружающую среду. Они представляют собой простой инструмент для оценки влияния различных факторов на динамику международной торговли, помимо стандартных переменных для базовой гравитационной модели. Для исследования различных мер экономической политики в настоящее время гравитационные модели в качестве дополнительных переменных включают в себя переменные, не только характеризующие влияние наличия и отсутствия тарифов, но и отражающие различные политические и институциональные характеристики стран, которые могут влиять на международную торговлю [2, с. 27].

Рассмотрим модель европейской интеграции.

Субъекты. На сегодняшний день в состав Европейского союза входят 28 стран: Австрия, Бельгия, Болгария, Великобритания, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Ирландия, Испания, Италия, Кипр, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Швеция и Эстония. Однако на момент заложения основ этого экономического союза — подписания в 1951 г. Парижского договора о Европейском объединении угля и стали — их было всего шесть: Франция, Германия, Италия, Бельгия, Нидерланды и Люксембург.

Появление новых субъектов основывается на общности экономических, социальных и политических интересов стран, входящих в ЕС. Кроме того, допуск новых субъектов основывается на определенных критериях:

― политический критерий: институциональная стабильность как гарант демократического и правового государственного устройства, защиты прав человека, а также уважения и защиты прав меньшинств;

― экономический критерий: работоспособная рыночная экономика и способность противостоять давлению конкуренции и рыночных сил в рамках Союза;

― принятие правил Сообщества: способность принять возникающие в результате членства в Союзе обязательства и демонстрировать приверженность целям политического, экономического и валютного союза (принятие acquis communautaire (фр. достояние сообщества) или правовых актов Сообщества) [5].

Цели. Основными целями изначально являлись содействие миру, ценности Союза и благосостояние его народов. Постепенно при углублении и расширении европейской интеграции эти цели дополнялись следующими:

― формирование пространства свободы, безопасности и правосудия без внутренних границ;

― формирование внутреннего рынка со свободной конкуренцией;

― устойчивое развитие региона, основанное на сбалансированном экономическом росте и стабильности цен, высоко конкурентной социальной рыночной экономики, направленной на полную занятость и социальный прогресс, и высокий уровень защиты и улучшения качества окружающей среды;

― содействие научно-техническому прогрессу;

― борьба с социальной изоляцией и дискриминацией, содействие социальной справедливости и защите, равенство между женщинами и мужчинами, солидарность между поколениями и защита прав ребенка;

― содействие экономической, социальной и территориальной сплоченности и солидарности между государствами-членами [23].

Указанные цели и задачи были отражены в договорах, соглашениях и других учредительных документах, которые постепенно формировали договорно-правовую базу институционального механизма интеграции ЕС (табл. 3).

Таблица 3

Нормативно-правовая база европейского сотрудничества

И с т о ч н и к: собственная разработка на основе [16].

Таким образом, ЕС можно отнести к модели формальной интеграции, так как этапы линейно-стадиальной модели были пройдены за счет инициатив государственных органов и правительств, т. е. интеграции сверху.

Это также подтверждается наличием уже упомянутых наднациональных органов, наиболее влиятельные из которых (по сфере влияния и широте полномочий):

― Европейский парламент, который представляет граждан ЕС и напрямую избирается ими;

― Совет Европейского союза, который представляет правительства отдельных стран-членов. Председательство в Совете осуществляется государствами-членами на ротационной основе;

― Европейская комиссия, которая представляет интересы Союза в целом.

К другим наднациональным органам относятся Судебная и Счетная палаты, Европейский центральный банк, Европейский экономический и социальный комитет, Комитет регионов, Европейский инвестиционный банк и др.

Система методов реализации поставленных целей. Для реализации целей ЕС разрабатывает рамочные программы на определенный период, такие как программы содействия развитию сельского хозяйства и сельскохозяйственных регионов, содействия конкурентоспособности и занятости, поддержки культурных мероприятий, СМИ, образовательные программы и т. п. Создаются и действуют европейские структурные фонды и фонды сплочения, такие как Европейский фонд регионального развития и Европейский социальный фонд. Развитию предпринимательства способствует наличие таких структур, как Европейский банк реконструкции и развития, Европейский инвестиционный банк, структурные фонды. Вступающим странам оказывается поддержка за счет компенсационных отчислений из единого бюджета. В регионе сформирована единая таможенная территория, отсутствуют таможенные пошлины и ограничения экономического характера во взаимной торговле (за исключением специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мер), действуют соглашения о свободном движении товаров, услуг, капитала и рабочей силы, постоянно совершенствуется единая инфраструктура, проводится согласованная налоговая, денежно-кредитная, валютно-финансовая, таможенная политика и т. д.

Источники средств. Для финансирования программ, органов, фондов и институтов сообщества существует единый бюджет, который формируется за счет традиционных собственных источников (таможенных пошлин, взимаемых в соответствии с Общим таможенным тарифом, сахарных сборов в рамках политики организации общего рынка сахара); взносов государств-членов, рассчитанных в зависимости от их внутренней нормы доходности; прочих доходов (подоходный налог от лиц, занятых в институтах и организациях Евросоюза, доходы от заемных операций Евросоюза); доходов от НДС [6, с. 34].

Мониторинг и диагностика результатов проводятся органами ЕС ежегодно, а также после завершения рамочных проектов, на основе чего осуществляется коррекция политики или способов достижения цели (например, Еврокомиссия и Европарламент при утверждении нового плана расходов и доходов единого бюджета учитывают анализ ежегодного расхода бюджета, а также исполнения семилетних финансовых рамок).

Характеризуя модель интеграции ЕС с точки зрения исторического развития интеграционного процесса, следует отметить, что с 1951 по 1995 г. он имел как горизонтальный, так и вертикальных характер, т. е. расширение границ интеграционной группировки сопровождалось углублением интеграции, что наглядно демонстрирует характер договоров, приведенных в табл. 3. С конца 1990-х гг. Европейский союз в основном следует по пути только расширения интеграционного региона.

В настоящее время члены ЕС уже создали хорошо интегрированный рынок. Они поддерживают более сильные торговые связи друг с другом, чем со странами, которые присоединятся позже. Определить степень экономической интеграции в модели ЕС можно при помощи гравитационной модели. Региональные эффекты интеграции, такие как отклонение от объема торговли, которое отражает влияние традиционных гравитационных сил (размер экономики, уровень экономического развития и расстояние), можно выразить при помощи фиктивных вспомогательных

переменных.

Расчеты производились по следующей формуле:

Flowij = AGDPiβ2 GDPjβ2 dijβ2 Lij Li Lj εij,

где Flowij — торговля между экономиками i и j (по данным страны i); A — параметр регрессии, гравитационная константа; GDPiβ2 и GDPjβ2 — ВВП экономики i и j соответственно; dijβ2 — расстояние между странами i и j как приближенное значение транспортных расходов в торговле; Lij, Li, Lj — независимые переменные, такие как общий язык, исторические корни, население, размер экономики и др.; εij — остаток регрессии (охватывает движения в двусторонней торговле, не объясняемые факторами, перечисленными ранее).

К фиктивным можно отнести следующие переменные:

― границы — принимает значение 1, если страны i и j граничат между собой, в противном случае принимает значение 0;

― язык — принимает значение 1, если у стран i и j одинаковый официальный язык, в противном случае принимает значение 0;

― ЕСi и j — принимает значение 1, если обе страны i и j являются членами ЕС, в противном случае принимает значение 0;

― ЕСi или j — принимает значение 1, если одна страна i или j является членом ЕС, в противном случае принимает значение 0.

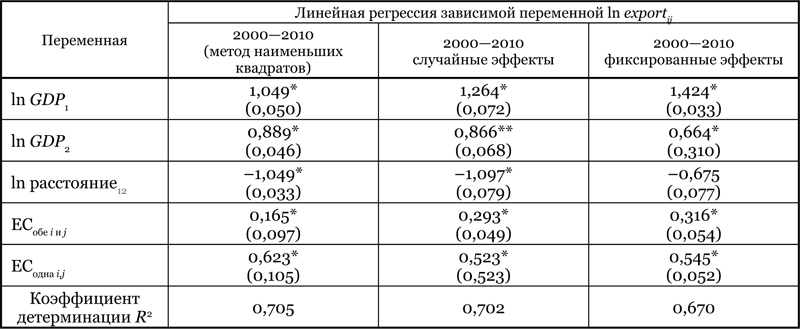

Данные для анализа охватывают период 2000—2010 гг. и 27 стран ЕС (за исключением Хорватии, присоединившейся в 2014 г.). Результаты представлены в табл. 4.

Таблица 4

Структурный гравитационный анализ экспортных потоков в рамках членов ЕС

П р и м е ч а н и е: * — статистически значимые показатели.

И с т о ч н и к: собственная разработка на основе [15; 24; 25].

Уравнение на основе оценки структурного анализа 2008 г. будет выглядеть следующим образом:

export12 = g GDP10,7057 GDP20,8633 D12–1,0451 границы0,5726 язык–0,2941,

где export12 — экспорт из страны 1 в страну 2; g — параметр регрессивного уравнения; D12–1,0451 — расстояние между странами 1 и 2; ВВП экспортера и импортера имеет положительный коэффициент (соответственно 0,7057 и 0,8633). Эти результаты указывают на большое влияние со стороны стран ЕС. Оценка коэффициента показывает, что увеличение на 1 % ВВП ЕС увеличит экспорт стран ЕС в другие страны ЕС — общая сумма экспорта всех стран ЕС в весь регион ЕС (например, экспорт Польши в ЕС + экспорт Германии в ЕС и т. д.), на 0,7057 %.

Коэффициент расстояния, который является отрицательным, оказывает большое влияние на двусторонние торговые потоки. Влияние размера и уровня экономического развития торговых партнеров положительное. Вспомогательный коэффициент «одной границы» является статистически значимым. Это означает, что двусторонние торговые потоки между странами, которые граничат между собой, в 76,8 % раза превышают торговые потоки между другими странами.

Для оценки значимости интеграции для торговли эмпирическое исследование выполняется на основе используемой модели гравитации. Общее равновесие оценивается при помощи метода наименьших квадратов. С целью получения наилучших результатов регрессии с помощью метода наименьших квадратов учитывалась альтернативная версия стандартного гравитационного уравнения — модель с фиксированными эффектами. Количественное исследование основано на панельных данных 2000—2010 гг.

Модель с фиксированными эффектами не измеряет фактические межстрановые эффекты, а скорее контролирует и исправляет их, так как индивидуальные различия в конкретных странах, которые являются неизменными в течение долгого времени, не должны влиять на заключение исследования. Это означает, что такие постоянные факторы, как расстояние, общий язык и общие границы, не могут быть оценены при помощи модели с фиксированными эффектами. Тем не менее, этот недостаток компенсируется необходимостью учета фиксированных эффектов регрессии для пар стран. Результаты представлены в табл. 5.

Таблица 5

Гравитационный регрессионный анализ панельных данных

П р и м е ч а н и е: * — статистически значимые показатели.

И с т о ч н и к: собственная разработка на основе [15; 24; 25].

Дальнейшее расширение границ ЕС может оказывать положительный эффект на торговлю между странами ЕС и вступающими странами. И в данном случае формальные механизмы интеграции подкрепляются эффектами отклонения торговли.

Расчетный коэффициент от общего объема экспорта является положительным и значимым на 5 %-ном уровне значимости. Переменные ВВП экспортера и импортера положительны, как и следовало ожидать, и значимы на 5 %. Любое увеличение ВВП страны на 1 % увеличивает, при прочих равных условиях, ее экспорт в другие страны ЕС на 1,535 %. Расчетный коэффициент членства в ЕС является положительным и имеет очень высокую оценочную значимость (0,38). Коэффициент также статистически значим на уровне 5 %.

Таким образом, расширение Европейского союза положительно влияет на объемы внутренней торговли. Это подтверждается тем, что одним из основных факторов, обусловивших возрастающее значение торговли в рамках ЕС в общем объеме торговли ЕС, является включение новых государств-членов в течение последнего десятилетия, и объясняет политику расширения ЕС.

Список использованных источников

1. Буторина, О. Интеграция СНГ. Применим ли опыт Европейского союза? / О. Буторина // Свободная мысль. — 1999. — № 6. — С. 43—54.

2. Винокуров, Е. Количественный анализ экономической интеграции Европейского союза и Евразийского экономического союза: методологические подходы / Е. Винокуров, И. Пелипась, И. Точицкая. — СПб.: ЦИИ ЕАБР, 2014. — 62 с.

3. Гринберг, Р. Постсоветское пространство: возможности и пределы консолидации / Р. Гринберг // Информационно-аналитический бюллетень ЦПИ ИМЭПИ РАН. — 2005. — № 2. — С. 10—17.

4. Калиева, С. А. Направления экономического взаимодействия стран в условиях региональной экономической интеграции / С. А. Калиева // Известия НАН РК. Серия общественных наук. — 2007. — № 2. — С. 49—52.

5. Критерии вступления (Копенгагенские критерии) [Электронный ресурс] // Новая Еўропа. — Режим доступа: <http://n-europe.eu/glossary/term/47>. — Дата доступа: 28.11.2015.

6. Кумец, Е. А. Проблемы единого бюджета Европейского союза на современном этапе развития/ Е. Кумец // Европа глазами студенческой молодежи: материалы секции по европейским исследованиям на фак. междунар. отношений на 71-й науч.-практ. конф. студентов, магистрантов и аспирантов БГУ, Минск, 17 апр. 2014 г. / редкол.: В. Г. Шадурский (пред.) [и др.]. — Минск: Изд. центр БГУ, 2014. — С. 33—37.

7. Либман, А. М. Интегрирующееся региональное пространство: дополнительные возможности экономического роста / А. М. Либман, Л. З. Зевин // Евразийская экономическая интеграция. — 2009. — № 2 (3). — С. 68—88.

8. Либман, А. М. Модели экономической интеграции: мировой и постсоветский опыт / А. М. Либман. — М., 2009. — 412 с.

9. Мухамеджанова, Д. Ш. Мировые интеграционные объединения и Казахстан: сотрудничество в условиях регионализации: монография / Д. Ш. Мухамеджанова. — Алматы: КИСИ при Президенте РК, 2013. — 348 с.

10. Стрежнева, М. Европейский союз и СНГ: сравнительный анализ институтов / М. Стрежнева. — М.: Изд-во Центра науч. и учеб. программ, 1999. — 268 с.

11. Шумский, Н. Содружество Независимых Государств как модель интеграции постсоветских государств / Н. Шумский // Белорус. экон. журн. — 2011.— № 4. — С. 4—14.

12. Шумский, Н. Экономическая интеграция государств Содружества: возможности и перспективы / Н. Шумский // Вопросы экономики. — 2003. — № 6. — С. 122—134.

13. Alesina, A. Economic Integration and Political Disintegration / A. Alesina, E. Spolaore, R. Wacziarg // The American Economic Review. — 2000. — Vol. 90, N 5. — P. 1276—1296.

14. Bolton, P. Economic Theories of the Break-Up and Integration of Nations / P. Bolton, G. Roland, E. Spolaore // European Economic Review. — 1996. — Vol. 40, N 3–5. — P. 697—705.

15. Documents and resources [Electronic resource] // World Trade Organisation. — Mode of access: <https://www.wto.org/english/res_e/res_e.htm>. — Date of access: 28.11.2015.

16. EU treaties [Electronic resource] // European Union. — Mode of access: <http://europa.eu/eu-law/decision-making/treaties/index_en.htm>. — Date of access: 28.11.2015.

17. Heinonen, H. Regional Integration and the State: The Changing Nature of Sovereignty in Southern Africa and Europe / H. Heinonen. — Helsinki: Institute of Development Studies, University of Helsinki, 2006. — 241 p.

18. Hoffmann, S. Reflections on the Nation-State in Western Europe Today / S. Hoffmann // Journal of Common Market Studies. — 1982. — Vol. 21, N 1. — P. 21—37.

19. Intra-EU trade in goods — recent trends [Electronic resource] // Eurostat. — Mode of access: <http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Intra-EU_trade_in_goods_-_recent_trends>. — Date of access: 28.11.2015.

20. Kelemen, R. Wider and deeper? Enlargement and integration in the European Union / R. Kelemen, A. Menon, J. Slapin // Journal of European Public Policy. — 2014. — N 5. — P. 647—663.

21. Keohane, R. O. Institutional Change in Europe in the 1980s / R. O. Keohane, S. Hoffmann // The European Community: Decisionmaking and Institutional Change. — Boulder: Westvievv, 1991. — P. 1—39.

22. Taylor, P. The European Union in the 1990s / P. Taylor. — Oxford: Oxford University Press, 1996. — 216 p.

23. The founding principles of the Union [Electronic resource] // European Union. — Mode of access: <http://europa.eu/scadplus/constitution/objectives_en.htm#OBJECTIVES>. — Date of access: 27.11.2015.

24. Virag-Neumann, I. Impacts of the integration on trade of EU members — a gravity model approach / I. Virag-Neumann // Deturope — the Central European journal of regional development and tourism. — 2014. — Vol. 6, N 1. — P. 33—49.

25. Wallace, W. The dynamics of European integration / W. Wallace. — London: RIIA, 1990. — 324 p.